|

kichi

eguchi |

|

kichi

eguchi |

|

| サムネイル画像をクリックすると、大きな画像がダウンロードされます |

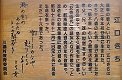

江口きちは、大正02年11月23日に江口熊吉・ユワの長女として、武尊山

の麓、群馬県利根郡川場村谷地に生まれた。

きちは、幼少時から学業優秀であった。昭和02年05月にはアメリカから

川場小学校に寄贈された「青い目の人形」を学校代表として受け取り、また

高等科の卒業式では答辞を読み、表彰も受けた。

川場尋常小学校

高等科卒業後は、沼田の「中田歳裁縫所」で和裁を習ったり、川場にもど

り、川場小学校の補習科に通ったりもした。昭和05年02月「沼田郵便局」に

勤めることになり再び沼田に出るが、同年06月母の急死により川場にもど

り「栃木屋」を継ぎ、父・兄・妹の面倒を見ることになった。

沼田郵便局時代の参照地図

沼田郵便局⇔川場村谷地

(2003年初夏の画像)

戦後撮影された栃木屋と現在(2003)

貧しい暮らしのなか必死に働く一方、河井酔茗・島本久恵の雑誌「女性

時代」の誌友となり、双木恵・飯田章子・涼子のペンネームで投稿を続けた。

当初は評価が低かったが、日々の生活感情を、素朴ながら気魄のこもった

歌風にまとめ、徐々に頭角を現した。

昭和06年には妹のたきが美容院への年季奉公のため上京、昭和10年・11年

にはそれぞれ親友の矢島けい・小林なを子が相次いで上京した。その寂しさ

を癒すかのように、昭和11年頃からきちは、18歳年長で妻子もある村の有

力者と相思相愛の間柄となり、そのことに苦悶する。その心の痛みを詠ん

だ短歌を多く残している。

←妹たき ←妹たき

↑妹たき(右)と上京してからの親友とよ子

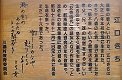

昭和12年11月07日には、沼田の「長寿院」で行われた「群馬県歌人協会秋季

大会」に参加したり、昭和13年には『新万葉集』(改造社刊)に短歌が掲載さ

れたり『昭和一三年版年刊歌集』(群馬県歌人協会)にも短歌が掲載された。

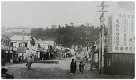

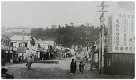

きちの時代の沼田

国鉄上越本線終点沼田駅と駅前

沼田市街 薄根橋と沼田城址

無能の父、精薄の兄を抱えての苦しい生活、生来の厭世観、実らない恋

への苦悩、そうしたものが入り交じり、きちは死を決意する。友人に出し

た書簡を回収し、日記と一緒に焼き捨てたり、それまで作った歌を「歌稿

ノート」にまとめたり、日記をあらたに書き始めたり、父母の墓碑を建立

開眼供養をする等して死の準備を整えた。薬(青酸加利)を入手、その効き

目を実験し、また、自分が死んだときの友人達の反応を確かめたりもしていた。

妹の年季の明けを見届けた、昭和13年12月02日未明、歌人江口きちは精

神薄弱の兄を道連れに、服毒自殺を遂げた。自分で仕立てた純白のドレス

を身につけ、胸には真っ赤なバラの花がつけられていたという・・・・・・。

愛用のミシンと純白のドレス

RETURN

|